Was können Berliner Wohnungsgenossenschaften zu einer sozialen Wohnungspolitik beitragen?

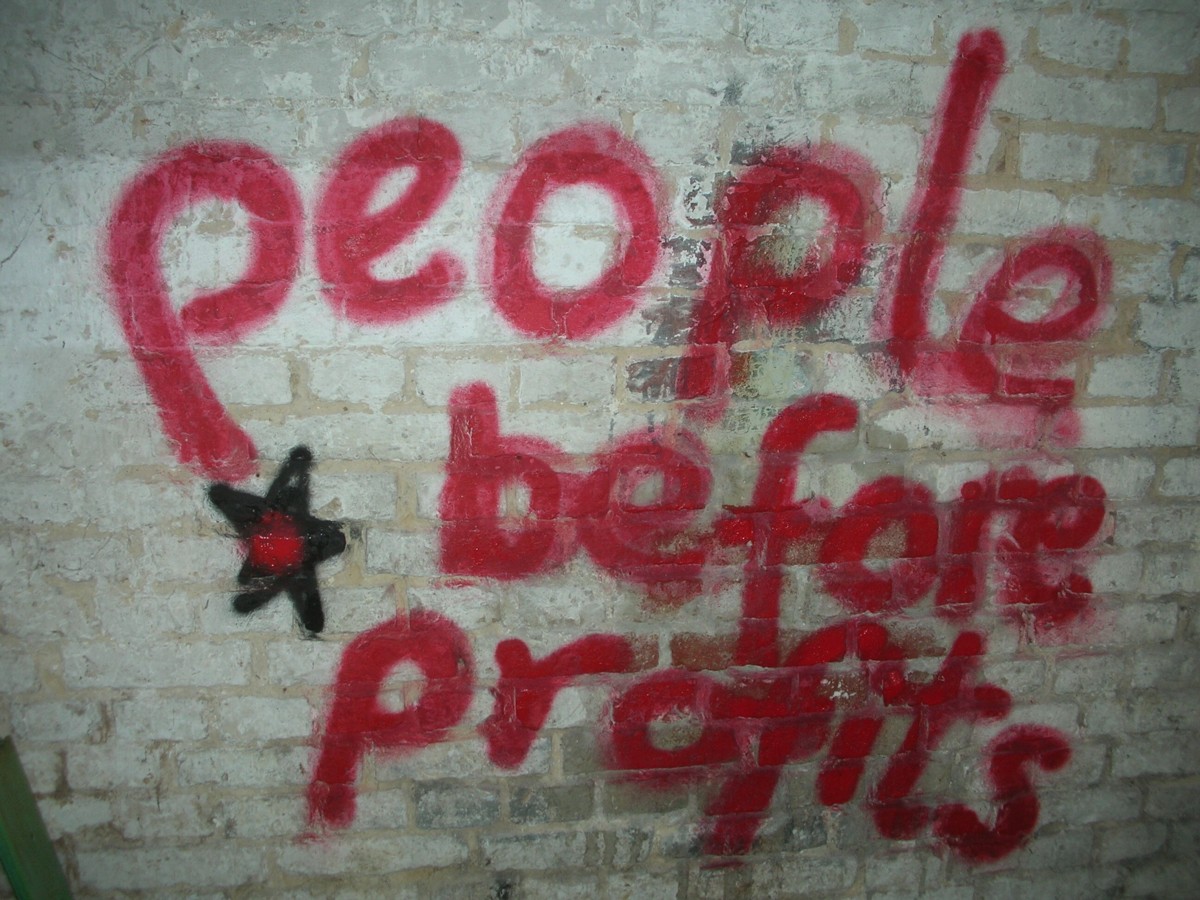

Genossenschaften gelten als dritte Säule der Wohnraumversorgung, neben dem Wohnen zur Miete und dem Wohnen im eigenen Eigentum. Sie wirtschaften zur Förderung ihrer Mitglieder – das schreibt auch das Genossenschaftsgesetz vor (§ 1 GenG) – nicht für Profite. Daher können Genossenschaften als eine Form Solidarischen Wirtschaftens verstanden werden.

Genossenschaften sind gekennzeichnet durch das Identitätsprinzip, das bedeutet, dass die Positionen Vermieter*in und Mieter*in, die sich am Immobilienmarkt mit antagonistischen Interessen gegenüberstehen, in einer Organisation vereinigt sind. Jedes Mitglied ist gleichzeitig kollektive*r Miteigentümer*in des Immobilienbestandes und Nutzer*in einer Wohnung.

Dieses soziale Verhältnis ist ein grundlegend anderes als das klassische Mietverhältnis, das ein Abhängigkeits-, ja letztlich sogar ein Unterordnungsverhältnis ist. Die Macht von Wohnungseigentümer*innen wird – oft nur notdürftig – durch mietrechtliche Vorgaben eingeschränkt. Demgegenüber liegt dem genossenschaftlichen Nutzungsverhältnis für einen Teil des gemeinschaftlichen Eigentums ein grundsätzlich würdigeres soziales Verhältnis zugrunde. Gleichwohl gilt im Streitfall auch in Genossenschaften in der Regel das Mietrecht – zum Schutz und zur Wahrung der Rechte der Mitglieder als Bewohner*innen.

Genossenschaftsmitglieder nutzen einen Teil des gemeinschaftlichen Eigentums

Genossenschaften, die sich ein Bewusstsein für ihre besondere Unternehmensform erhalten haben, schließen keine Miet-, sondern Nutzungsverträge ab, die in der Regel ein unkündbares Wohnrecht beinhalten. Gezahlt wird keine Miete, sondern ein Nutzungsentgelt. Dieses soll sich nicht am Markt orientieren, denn Genossenschaften quetschen ihre Mitglieder nicht aus „wie Zitronen“ (Berliner Mieterverein über die Deutsche Wohnen), sondern verteilen nur die anfallenden Kosten. Zumindest sollte es so sein.

In Berlin gibt es 188.400 Genossenschaftswohnungen, fast jede achte Mietwohnung gehört einer Genossenschaft (IBB Wohnungsmarktbericht 2019). Während die Angebotsmieten für Neuvermietungen berlinweit durchschnittlich 10,45 Euro pro Quadratmeter betragen, bieten Genossenschaften freie Wohnungen für 7,23 Euro/qm an (IBB). Die Bestandsmieten lagen Ende 2019 bei durchschnittlich 5,66 Euro pro Quadratmeter (BBU Jahresstatistik 2019). Um eine der begehrten Genossenschaftswohnungen zu bekommen, ist die Mitgliedschaft in der Genossenschaft und die finanzielle Beteiligung mit einer Einlage erforderlich.

In den großen, oft über 100 Jahre alten Genossenschaften halten sich die finanziellen Anforderungen in Grenzen. Sie berechnen sich meist nach der Anzahl der Zimmer einer Wohnung und bewegen sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Allerdings haben viele Genossenschaften einen Aufnahmestopp, weil sie schon viel mehr Mitglieder als Wohnungen haben.

Die neueren Genossenschaften, die seit dem Ende des letzten Jahrhunderts gegründet wurden, haben noch nicht so viel Vermögen angesammelt. Die finanzielle Beteiligung wird meist nach der Größe der Wohnung berechnet, pro Quadratmeter muss eine Einlage zwischen einigen Hundert bis knapp eintausend Euro eingezahlt werden. So können erhebliche fünfstellige Beträge zusammenkommen. Aber auch hier gibt es kaum noch freie Wohnungen.

Nicht jede*r findet eine Genossenschaftswohnung

Für die soziale Wohnraumversorgung spielen Genossenschaften eine wichtige Rolle, aber die Nachfrage ist viel größer als das Angebot. Genossenschaften in Berlin errichten nur selten Neubauten – und wenn, dann sind sie teuer, mit nettokalten Nutzungsentgelte ab 10 Euro/qm aufwärts. Bauen kostet viel Geld und die Bodenpreise steigen weiter. Unter Klimagesichtspunkten ist Nachverdichtung in der Innenstadt auch kritisch zu sehen.

Wenn in Milieuschutzgebieten Häuser verkauft werden, bemühen sich mitunter Bewohner*innen darum, dass der Bezirk sein Vorkaufsrecht zugunsten einer Genossenschaft ausübt, und sind sogar bereit, dafür freiwillig höhere Mieten zu zahlen. Die Genossenschaft DIESE eG wurde für solche Fälle gegründet, kann jedoch vorerst keine weiteren Häuser aufkaufen.

Es sind nicht nur, aber auch finanzielle Barrieren, die dazu führen, dass die Bewohner*innenschaft von Genossenschaften oft eher homogen ist. Gerade für diejenigen, die in besonderem Maße auf eine soziale Wohnungsversorgung angewiesen sind, weil sie am Wohnungsmarkt Benachteiligungen unterliegen, sind auch Genossenschaften mitunter eher schwer zugänglich. Daher stellt sich auch die Frage, für wen Genossenschaften bauen – wenn sie dies überhaupt tun – und wem es gelingt es, sich vor Privatisierungen unter das Dach einer Genossenschaft zu retten.

Mitglieder fordern Mitbestimmung

Einige Fragen wirft auch die vielgerühmte genossenschaftliche Demokratie auf. Es stimmt, dass in Genossenschaften jedes Mitglied eine Stimme hat, unabhängig von der Höhe der finanziellen Einlage. Das unterscheidet Genossenschaften von Kapitalgesellschaften. Aber was nützt die gleichberechtigte Stimme, wenn es kaum etwas zu entscheiden gibt? In vielen Genossenschaften trifft der Vorstand die Entscheidungen, oft gemeinsam mit dem Aufsichtsrat. Die Mitglieder – oder in großen Genossenschaften die Vertreter*innen – werden bestenfalls informiert und vor vollendete Tatsachen gestellt.

Viele sind damit zufrieden und scheinen wenig Wert darauf zu legen, stärker in die genossenschaftliche Selbstorganisation eingebunden zu werden. Aber es regt sich auch Widerstand und immer mehr Mitglieder fordern ihre Mitbestimmungsrechte ein – zuletzt auch gegen Kampagnen von Lobbyverbänden der Immobilienwirtschaft und die leitenden Organe von Genossenschaften gegen den Berliner Mietendeckel – und damit auch gegen die Interessen der Genossenschaftsmitglieder, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind.

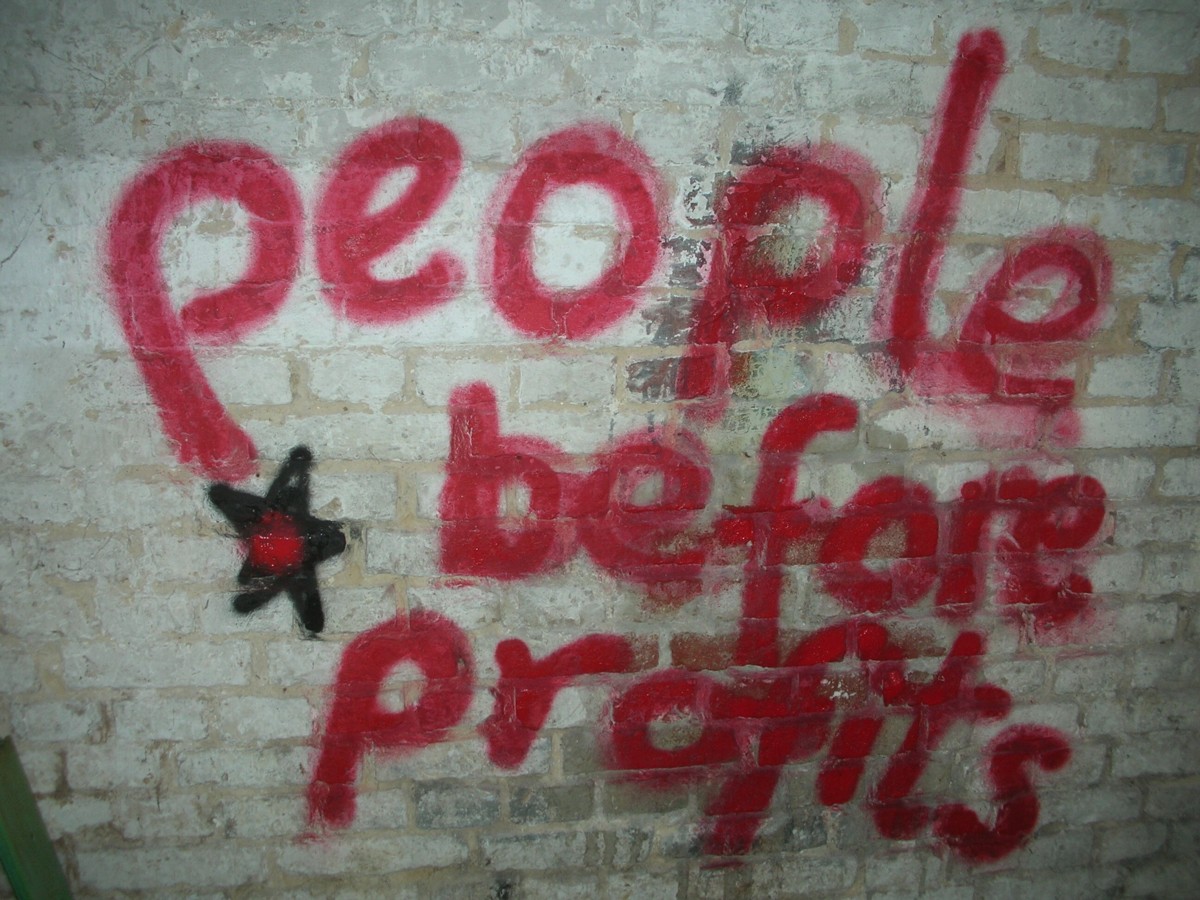

Wohnungsgenossenschaften als Selbsthilfeorganisationen der Mitglieder können eine echte Alternative zu profitorientierten Immobilienunternehmen sein. Jedoch schöpfen sie ihre Potenziale bisher viel zu wenig aus. Wie können sie sich demokratisieren, ihre Bewohner*innenschaft diversifizieren und einen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung mit bezahlbaren Mieten leisten? Und was könnte die Berliner Politik und Verwaltung zur Hebung genossenschaftlicher Potenziale beitragen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Alternative Genossenschaftstag am Fr. 25. / Sa. 26. September 2020 in Berlin.

Der Text erschien erstmals in der Freitag Community am 24.9.2020

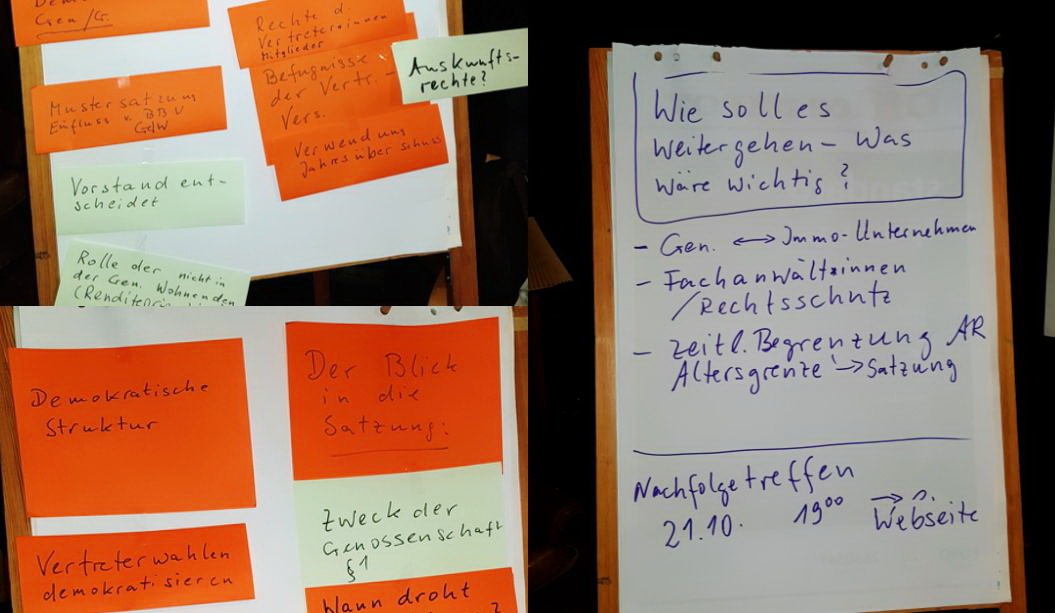

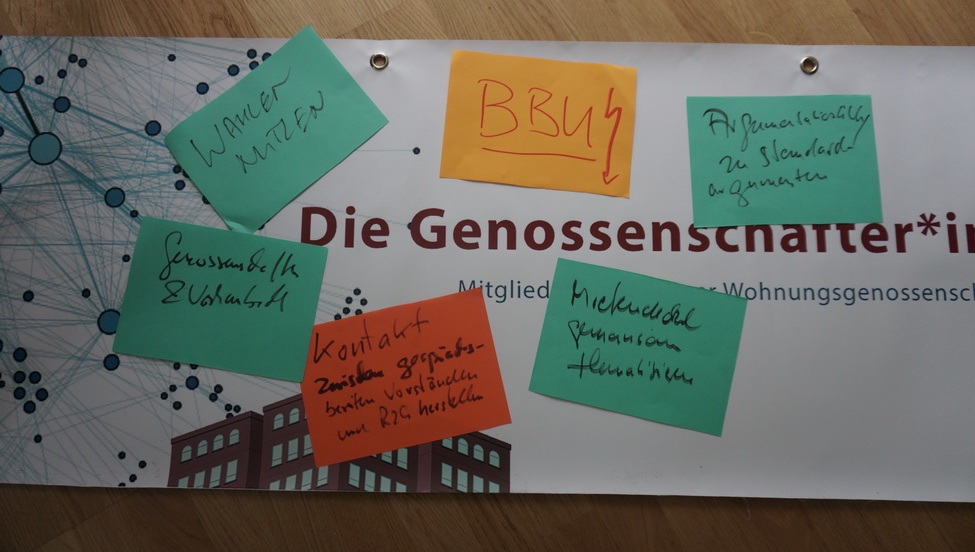

Während der Podiumsdiskussion am 25.9.2020 gab es die Möglichkeit, über email Fragen und Anregungen zur Diskussion einzureichen. Welche Themen beschäftigen Genosssenschafter*innen?

Während der Podiumsdiskussion am 25.9.2020 gab es die Möglichkeit, über email Fragen und Anregungen zur Diskussion einzureichen. Welche Themen beschäftigen Genosssenschafter*innen?  Wir bedanken uns beim aquarium am Kottbuser Tor, bei der Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße, dem Stadtteilzentrum Familiengarten in der Oranienstraße und dem

Wir bedanken uns beim aquarium am Kottbuser Tor, bei der Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße, dem Stadtteilzentrum Familiengarten in der Oranienstraße und dem

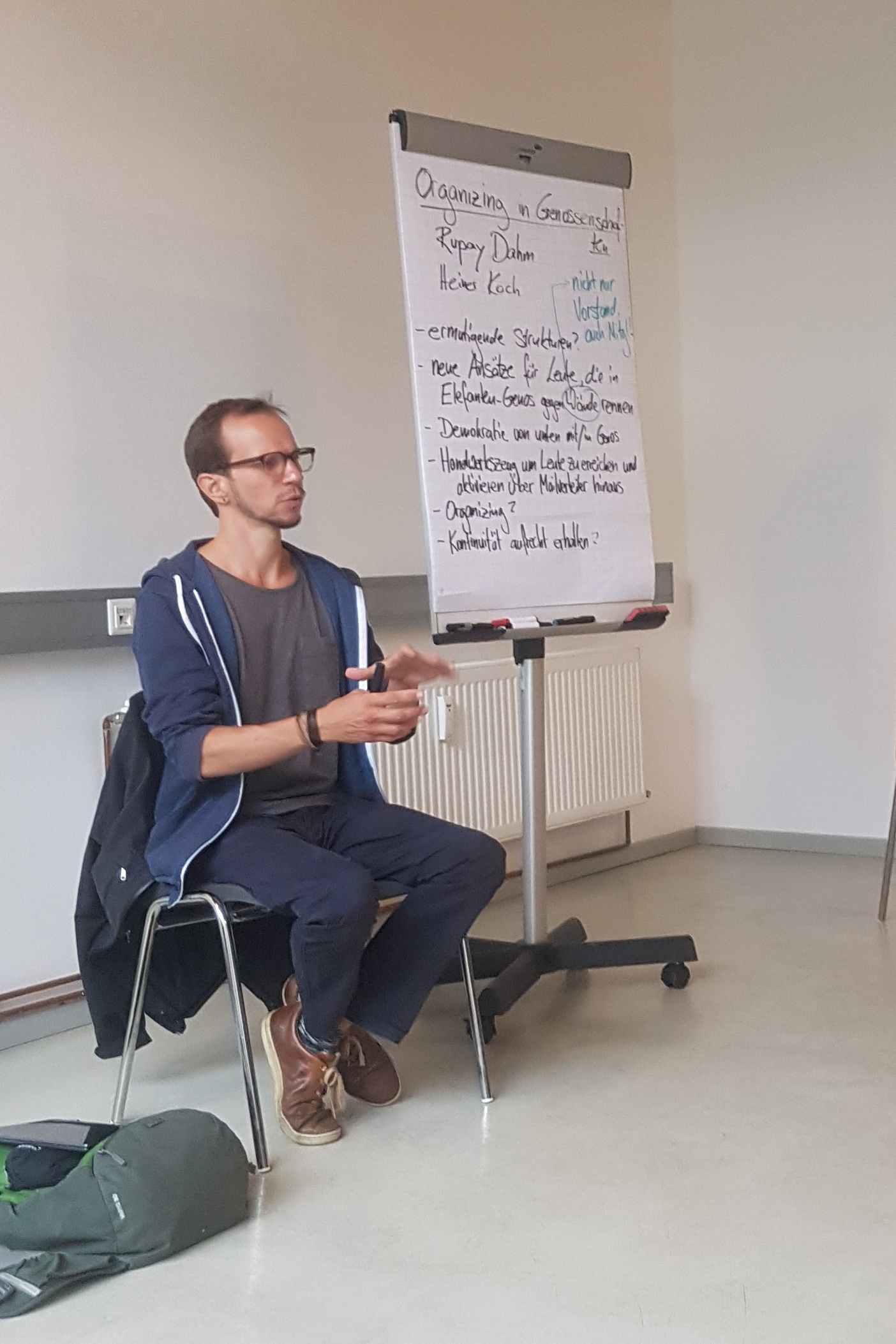

Es gibt mittlerweile viele Mitglieder in den unterschiedlichen Genossenschaften, die aktiv werden und sich vernetzen wollen. Dabei ist es jedoch oft unklar, wie man so eine Vernetzung und Aktivierung in der eigenen Genossenschaft angehen kann. Um Anregungen für die Praxis zu bekommen stellte Rupay Dahm (RA und selbst Genossenschaftsmitglied) das in den USA entwickelte Konzept des “ Organizing” vor. Ausgehend von den eigenen genossenschaftlichen Erfahrungen diskutierten die Teilnehmer*innen, was sinnvolle Ziele und Methoden sind und wo das Konzept seine Grenzen hat. Anders als in Arbeitskämpfen oder Mietkämpfen gegen große Konzerne, existiert bei Genossenschaften oft keine klare Gegenpartei und es geht eher um die Demokratisierung der existierenden Strukturen. Als konkrete Möglichkeit kam die Idee, einen Leitfaden zu erstellen, wie Mitglieder sich organisieren und sich besser für ihre Rechte einsetzen können.

Es gibt mittlerweile viele Mitglieder in den unterschiedlichen Genossenschaften, die aktiv werden und sich vernetzen wollen. Dabei ist es jedoch oft unklar, wie man so eine Vernetzung und Aktivierung in der eigenen Genossenschaft angehen kann. Um Anregungen für die Praxis zu bekommen stellte Rupay Dahm (RA und selbst Genossenschaftsmitglied) das in den USA entwickelte Konzept des “ Organizing” vor. Ausgehend von den eigenen genossenschaftlichen Erfahrungen diskutierten die Teilnehmer*innen, was sinnvolle Ziele und Methoden sind und wo das Konzept seine Grenzen hat. Anders als in Arbeitskämpfen oder Mietkämpfen gegen große Konzerne, existiert bei Genossenschaften oft keine klare Gegenpartei und es geht eher um die Demokratisierung der existierenden Strukturen. Als konkrete Möglichkeit kam die Idee, einen Leitfaden zu erstellen, wie Mitglieder sich organisieren und sich besser für ihre Rechte einsetzen können.