Gesetzentwurf Neue Wohngemeinnützigkeit: Die Schwachstellen

Mit dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf wird nur eine Mini-Lösung der Wohngemeinnützigkeit angeboten. Sie wird voraussichtlich nur für bisher schon gemeinnützig tätige Wohnungsvermieter gelten, es wird von 105 hierfür geeigneten sozialen Unternehmen, Vereinen und gemeinnützigen Stiftungen gesprochen und ca. 100.000 betroffenen Personen mit geringem Einkommen könnten hiervon profitieren.

Auch wenn der Vorschlag einige Erleichterungen für bereits bestehende gemeinnützige Wohnungsanbieter bringt, geht er völlig an den Zielen der Koalitionsvereinbarung vorbei. Die Wohngemeinnützigkeit sollte „eine neue Dynamik in den Bau und die dauerhafte Sozialbindung bezahlbaren Wohnraums erzeugen“. Dies wird aber mit einer auf die Zielgruppe der Mildtätigkeit nach § 53, auch bei erhöhten Einkommensgrenzen, nur mit einer Steuerbefreiung und ohne die in der Koalitionsvereinbarung ebenfalls vereinbarten „Investitionszulagen“ nicht gelingen.

Also wird damit nicht, wie Bundesministerin Geywitz behauptet, neben dem geförderten Wohnungsbau „eine weitere starke Säule für mehr bezahlbaren Wohnraum in unserem Land“ entstehen!

Bundesfinanzminister Lindner hat nun kürzlich nachträglich erklärt, dass die Förderung durch Investitionszuschüsse in der Koalition „nicht geeint“ und angesichts der Haushaltslage auch nicht finanzierbar sei.

Fazit: Eine neue Wohngemeinnützigkeit ist damit noch nicht erreicht, Dauerbindungen von Belegung (Einkommensgrenzen) und Mieten (unterhalb des Markts) werden kaum zusätzlich entstehen. Offenkundig muss weiterhin massiv politischer Druck entfaltet werden, um einen ernstzunehmenden Ansatz für die dramatischen Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu bekommen. Das Abschmelzen des Sozialwohnungsbestands wird genauso wenig dadurch gestoppt, wie gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen, etwa Genossenschaften und öffentliche Wohnungsunternehmen, eine geeignete Steuerbefreiung angeboten bekommen.

Selbst für diese Nischenlösung einer Gemeinnützigkeit sind noch viele Umsetzungsfragen offen. Dazu nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Regelungen und einiger Klärungspunkte.

Der Gesetzentwurf enthält – offenkundig nach Intervention vom BMSWB – gegenüber dem Referentenentwurf vom 08.05.24 einige wichtige Änderungen:

1. Die NWG wird nun in die Zwecke der Gemeinnützigkeit (§ 52 AO) und nicht mehr allein in die Mildtätigkeit (§ 53) eingegliedert. Damit ist die Vermietung an Haushalte, die nach Einzug Einkommenssteigerungen haben, widerspruchsfreier als in der Mildtätigkeitsregelung lösbar.

Aber: Weiterhin besteht die Einschränkung der Tätigkeit der gemeinnützigen Körperschaft auf die Mildtätigkeit für bedürftige Personen nach § 53 Nr. 2 AO, nur dass höhere Einkommensgrenzen erlaubt werden.

2. Die gesetzliche Festlegung einer Einkommensgrenze beim Abschluss des Mietvertrags wird erhöht. Statt der Regelung in § 53 AO Nr. 2 („Bezüge nicht höher … als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“) wird nun ein um 25 % erhöhter Grenzsatz („das Fünffache des Regelsatzes der Sozialhilfe“) vorgegeben. Auch dies machte wohl die Ausgliederung aus dem § 53 Mildtätigkeit erforderlich. Begründung: „Dadurch sollen rund 60 Prozent der Haushalte und damit auch die Haushaltseinkommensgruppen, die von der steigenden Mietpreisentwicklung am stärksten betroffen sind, erreicht werden.“ Dies soll auch gegen „einseitige Belegungsstrukturen“ helfen.

Es bleibt bei der Neueinführung aus dem Referentenentwurf, dass diese „Bedürftigkeit“ des Einkommens nur zu Beginn des Mietverhältnisses überprüft werden muss. Offenkundig musste dies von den gemeinnützigen Trägern bisher regelmäßig nachgewiesen werden; eine entsprechende Darstellung der Entlastung findet sich in der Begründung.

3. Zitat aus der Begründung: „Soweit eine steuerbegünstigte Körperschaft Wohnraum nicht vergünstigt oder nicht an eine begünstigte Person überlässt, dient diese nicht mehr der ideellen Zweckverwirklichung. Diese Tätigkeit ist nach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze als steuerfreie Vermögensverwaltung einzuordnen. Dies führt regelmäßig nicht zum Verlust der Gemeinnützigkeit.“ Klar ist, dass die Erst- und Wiedervermietung an den Kreis der Berechtigten erfolgen muss, unklar ist die Folgewirkung, wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden. Hier ist die Begründung so zu verstehen, dass eine – ggf. wohnungsbezogene – Versteuerungspflicht nicht eintreten soll.

Eine noch offene Frage ist, ob ein Wohnungsunternehmen die Steuerbefreiung nach § 52 (2) Nr. 27 (neu) auch dann beantragen kann, wenn bestehende Mietverträge ohne Einhaltung der Einkommensgrenzen fortgeführt werden, jedoch alle künftigen Vermietungen nur noch an diese begünstigten Personen erfolgen.

4. Ebenfalls bleibt unklar, ob die Begründungsformulierung „oder“ (Wohnraum nicht vergünstigt oder nicht an eine begünstigte Person überlässt) auch bedeutet, dass ein Wohnungsunternehmen nach § 53 Nr. 27 steuerbefreit sein kann, wenn es „nur“ den Wohnraum „vergünstigt“ vermietet.

Der Gesetzentwurf verzichtet auf eine Festlegung, welcher Abstand zu den Marktmieten eingehalten werden muss. Sie solle aber „dauerhaft unter der marktüblichen Miete angesetzt werden“. Diese Unterschreitung solle nur bei Mietvertragsbeginn und bei Mieterhöhungen überprüft werden.

5. Da der Abstand der gemeinnützigen Mieten von der Marktmiete nicht definiert werden soll, wäre eigentlich gleichzeitig auch die steuerliche Bestrafung von VermieterInnen abzuschaffen, die deutlich unterhalb der Marktmiete vermieten. Laut Finanzamt müsse mindestens 50 % der Marktmiete genommen werden, sonst würde fehlende Gewinnerzielungsabsicht unterstellt und eine Steuerhinterziehung angenommen (Beispiel in Hannoversche Allgemeine vom 5.6.24 S. 16).

6. Es wird faktisch eine neue Definition einer Kostenmiete in der Begründung eingeführt: „Es reicht aber auch aus, wenn die jeweilige Wohnung zu einem Mietzins vermietet wird, der nur die tatsächlichen Aufwendungen einschließlich der regulären Absetzung für Abnutzung deckt und keinen Gewinnaufschlag enthält.“

Zu klärende Frage: Kann dies bedeuten, dass auch oberhalb der Marktmiete vermietet werden könnte, wenn dies im Einzelnen z. B. bei Neubauten nach dieser Beschreibung nachgewiesen würde?

7. Da bei Immobilien aus den Bewirtschaftungsüberschüssen bisher keine mehrjährigen Rücklagen für größere Instandsetzungsmaßnahmen gebildet werden dürfen [zeitnahe Mittelverwendung nach § 55 (1) 5], wird nun § 62 AO entsprechend mit den Worten „nach dem Stand der Planung zum Zeitpunkt der Rücklagenbildung“ erweitert. Laut Begründung soll die Rücklage „aus der ex-ante Perspektive“ gebildet werden können, um „langfristigere und mittelintensive gemeinnützige Vorhaben“ zu ermöglichen. Dies ermögliche auch nachträgliche Änderungen der Rücklagenbildung.

8. Für bereits bestehende Wohnungsunternehmen stellt sich beim Wechsel in die Steuerbefreiung das Problem der Aufdeckung stiller Reserven. Die ggf. dadurch erforderlichen Steuernachzahlungen sind in der Regel nicht leistbar und verhindern somit die Beantragung der Steuerbefreiung nach § 53 Nr. 27, sofern es sich um größeren älteren Wohnungsbestand handelt. Hier bietet der Gesetzentwurf keine Hilfestellung.

*Jan Kuhnert ist Vorsitzender des Vereins zu Förderung des Genossenschaftsgedankens. Er war Mitinitiator des Berliner Mietenvolksentscheids und von 2016 bis 2021 Vorstand der als Folge des Volksentscheids geschaffenen „Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“. Er ist Autor des Konzepts „Neue Wohngemeinnützigkeit“ , das der Mieterbund Deutschland Ende 2022 vorlegte. Darin wird die Schaffung eines regulierten Wohnungssektors mit bezahlbaren Mieten auch für die unteren Einkommensschichten gefordert.

*Jan Kuhnert ist Vorsitzender des Vereins zu Förderung des Genossenschaftsgedankens. Er war Mitinitiator des Berliner Mietenvolksentscheids und von 2016 bis 2021 Vorstand der als Folge des Volksentscheids geschaffenen „Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“. Er ist Autor des Konzepts „Neue Wohngemeinnützigkeit“ , das der Mieterbund Deutschland Ende 2022 vorlegte. Darin wird die Schaffung eines regulierten Wohnungssektors mit bezahlbaren Mieten auch für die unteren Einkommensschichten gefordert.

Anhang: Bestehende Regelungen der AO sowie

Auszug Artikel 13 mit Begründung aus Gesetzentwurf Jahressteuergesetz 2024 (Kabinettsbeschluss 05.06.24): PDF HIER

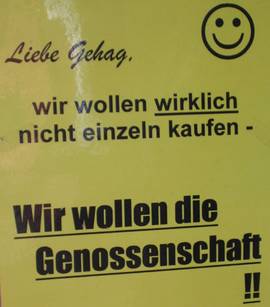

Vor fünf Jahren protestierte eine Gruppe von Genossenschaftsmitgliedern mit einem Offenen Brief gegen die Blockadepolitik des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen“ (BBU). Der Brief war Auftakt einer Reihe ähnlicher Protestaktionen und gab den Impuls zur Gründung der GENOSSENSCHAFTER*INNEN. In einem Interview im nd erläutert Ralf Hoffrogge, Genossenschaftler und Mietenaktivist, die Hintergründe des Offenen Briefes „Nicht in unserem Namen“ und blickt auf das Verhältnis von Genossenschaften und der Vergesellschaftungsinitiative.

Vor fünf Jahren protestierte eine Gruppe von Genossenschaftsmitgliedern mit einem Offenen Brief gegen die Blockadepolitik des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen“ (BBU). Der Brief war Auftakt einer Reihe ähnlicher Protestaktionen und gab den Impuls zur Gründung der GENOSSENSCHAFTER*INNEN. In einem Interview im nd erläutert Ralf Hoffrogge, Genossenschaftler und Mietenaktivist, die Hintergründe des Offenen Briefes „Nicht in unserem Namen“ und blickt auf das Verhältnis von Genossenschaften und der Vergesellschaftungsinitiative.