Von Yannic Walther, nd

Es gibt nicht die einen Genossenschaften. Unter dieser Rechtsform versammelt sich eine Bandbreite an kleinen, großen, jungen und alten, mehr oder weniger gemeinwohlorientierten Beispielen. Dennoch: Der soziale Beitrag, den Genossenschaften gegenwärtig zur sozialen Wohnraumversorgung leisten, könnte deutlich größer sein, ist man sich beim alternativen Genossenschaftstag einig. »Viele Genossenschaften sind Kinder der Not, heute sind sie saturiert und lassen die Not ein bisschen an sich vorbeiziehen«, erklärt Jan Kuhnert, Vorstandsvorsitzender des Bundesvereins zur Förderung des Genossenschaftsgedankens, am Freitag bei einer Podiumsdiskussion im Gebäude der Rosa-Luxemburg-Stiftung am Ostbahnhof.

Das Problem liegt dabei nicht im Bestand.

Circa 190 000 Genossenschaftswohnungen gibt es derzeit in Berlin, damit stellen sie über elf Prozent des Wohnungsbestandes in der Hauptstadt. In ihren Beständen liegen die Mieten im Schnitt sowohl unter denen privatwirtschaftlicher als auch landeseigener Wohnungsunternehmen. Dadurch, dass sie größtenteils auf Mieterhöhungen verzichten, sorgen sie für Stabilität auf dem Berliner Wohnungsmarkt und dämpfen den Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Doch beim Neubau bezahlbarer Wohnungen könnten Genossenschaften einen größeren Beitrag leisten, meint der Stadtsoziologe Andrej Holm. Die Neubaumieten liegen auch bei Genossenschaften in der Regel über zehn Euro je Quadratmeter. Diese werden projektbezogen kalkuliert. Dabei könnten die Überschüsse, die sich vor allem in den altgedienten Genossenschaften über viele Jahre angehäuft haben, genutzt werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, findet Holm.

Dem entgegen stehen die auch am Freitag viel besprochenen »Spardoseneffekte«: Man kümmert sich vor allem um die Interessen der bestehenden Genossenschaftsmitglieder. Das gilt für den zögerlichen Neubau, von denen die Mitglieder im Bestand erst einmal wenig haben. Ebenso gilt es für die Vergabe frei werdender Wohnungen vor allem an Verwandte und nach dem Kriterium, wer am längsten auf der Warteliste steht. Alternativ denkbar wäre hier eine Sozialquote für jene Haushalte, die sich am privaten Markt nicht mit angemessenem Wohnraum versorgen können, hieß es am Freitag.

Das Problem sei aber auch, dass die Vorstände von Genossenschaften, die teils aus der privaten Wohnungswirtschaft kommen, diese mitunter als normale Wohnungsunternehmen am Markt verstehen. Zwar könne man die Vorstände nicht ganz aus ihrer verantwortlichen Rolle entlassen, wenn am Ende die Zahlen stimmen müssen, meint Jan Kuhnert. Doch unter anderem bei der Frage, nach welchen Regeln wer eine Genossenschaftswohnung bekommt, sollten die Genossenschaftsmitglieder basisdemokratischer entscheiden können, so Kuhnert. Bisher ist die demokratische Realität oft vom Abnicken auf der jährlichen Versammlung geprägt. »Buffets ersetzen die Mitbestimmung«, beschreibt es Ralf Hoffrogge von der Initiative Genossenschafter*innen.

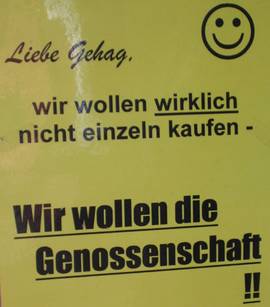

Ein Gründungsimpuls der Initiative, die sich vorgenommen hat, Genossenschaften untereinander und diese mit den stadtpolitischen Bewegungen zu vernetzen, war auch die ablehnende Haltung, die einige Genossenschaften gegenüber dem Berliner Mietendeckel einnahmen. Vier klagten sogar dagegen. Ebenso beteiligten sich Genossenschaften an einer Kampagne gegen das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co enteignen und warben bei ihren Mitgliedern für ein Nein zum Volksentscheid. Auch in der Debatte um die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit nehmen Genossenschaften bisher eine kritische Haltung ein.

»Was stadtpolitisch diskutiert wird, kommt in den alten Strukturen nicht an«, sagte Juliane Lang, Aufsichtsrätin bei der Treptower Park eG sowie der Eine für Alle eG, die als junge Dachgenossenschaft bezahlbare Gewerberäume sichern will. Dennoch ändere sich gerade vor allem bei der Zusammensetzung der Mitglieder etwas, während die Strukturen noch sehr starr bleiben würden, erzählt sie.

»Eine Strukturveränderung von innen reicht nicht aus, es müssen sich auch die wohnungspolitischen Rahmenbedingungen verändern«, meint Andrej Holm. Er hofft darauf, dass sich Genossenschaften wieder stärker als politische Akteure verstehen und selbst formulieren, wie beispielsweise Förderprogramme aussehen müssten, die von ihnen auch in Anspruch genommen werden.

Link zum Text

Erklärung der Genossenschafter*innen zum Internationalen Genossenschaftstag

Erklärung der Genossenschafter*innen zum Internationalen Genossenschaftstag